En las

primeras páginas de Austerlitz, la

novela-bitácora de W.G. Sebald, nos encontramos con una nota al pie que recrea

la sensación que hubo provocado en el autor el incendio de la cúpula del

Lucerna Station en los Alpes Suizos. Años antes de aquel siniestro, en otro

paisaje bien parecido, la Centraal Station de Amberes —Bélgica—, el mismísimo

Austerlitz le contaba, con la típica pasividad del turista ocioso, la

portentosa historia arquitectónica de ese monumento, de vez en cuando matizando

su relato, naturalmente, con las vetas románticas e histriónicas que le eran

inevitables al narrar las historias más intrincadas y complejas. El espectáculo

de Austerlitz dando cátedra a Sebald parecía fascinar al autor alemán, sobre

todo porque el tal Austerlitz en realidad era él mismo, su alter-ego, un

alter-ego que se permitía esas digresiones y caprichos producto de un carácter

en nada parecido al suyo.

Un

personaje de ficción y un plano de su espíritu.

Un

fantasma con sus huesos.

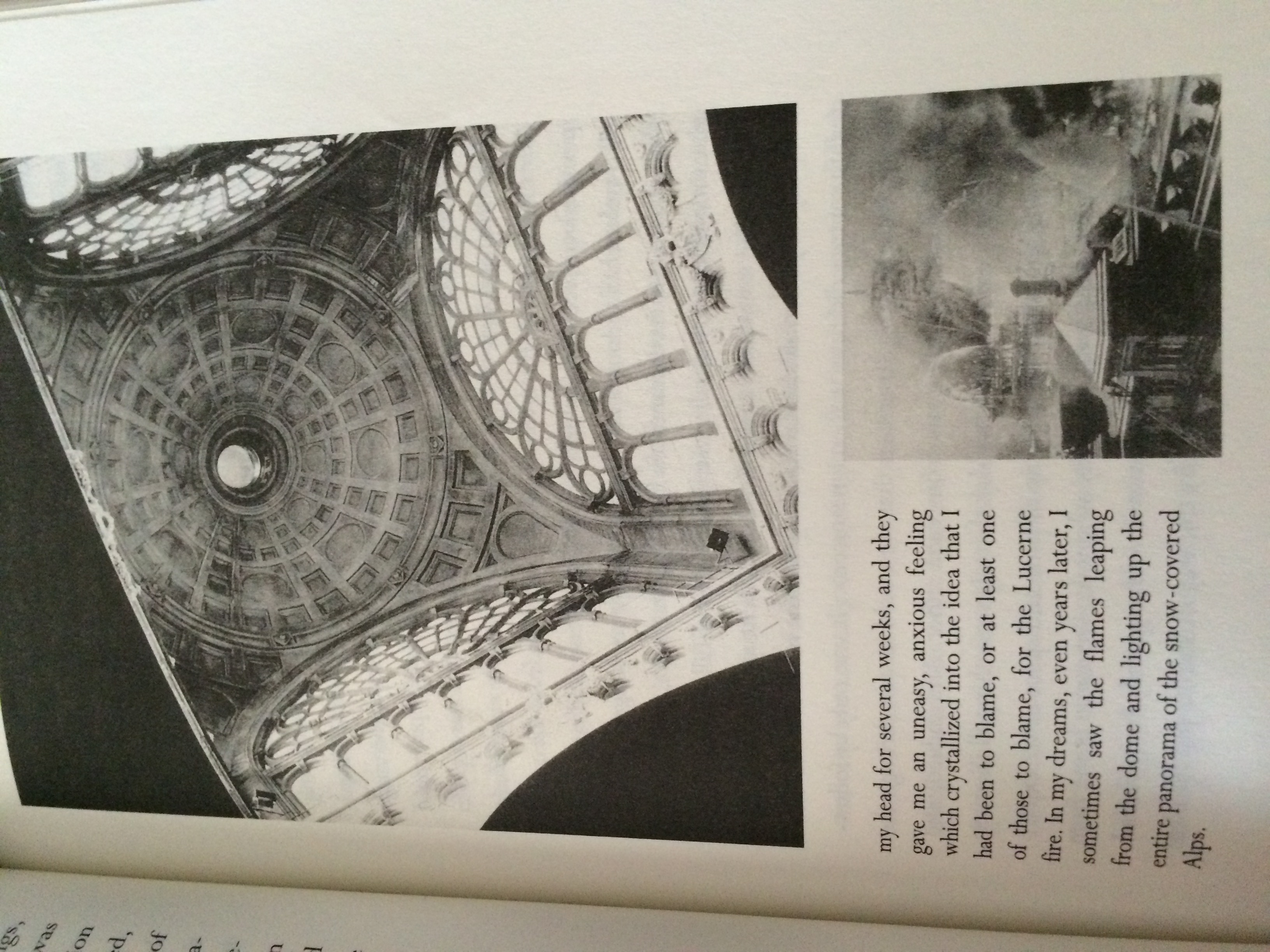

En dicho

pie de página, además, como entretejidos encontramos unas fotografías. Vemos

como un contrapunto la imagen de aquella cúpula de Amberes desmenuzada

teóricamente por Austerlitz, ocupando casi la totalidad de la página, y otra

fotografía, más pequeña y como en un borde, de la cúpula del Lucerna

incendiándose, posiblemente extraída de un periódico de aquellas fechas (1971.)

La

sensación descrita por el autor allí, y aquellas fotografías —que funcionan más

como textos inexpresables que como recursos gráficos— evocan en la lectura un

impacto como el del sueño vívido, o el de una alucinación narcótica, pero que

ya al final del texto lo dejan a uno con una sensación más que ambigua. ¿Por

qué al autor, a W.G. Sebald, le sobreviene una suerte de complejo de culpa

exagerado,hasta llegar a creer ciegamente que el incendio de la cúpula lo habría

provocado él? ¿De qué modo, en qué circunstancias? No lo especifica.

«He

visto a veces en sueños —se limita a escribir, pensativo, como un japonés del

siglo XVII escribiendo su haikú— cómo las llamas brotaban de la cúpula e

iluminaban todo el panorama de los Alpes nevados». Fragmento que da cuenta del

desasosiego que aún le provoca un hecho, para nosotros, aparentemente aislado.

En este

punto, podríamos efectuar una unión artesanal de los aspectos presentados en

esta minúscula escena de la novela: por un lado, la apreciación intelectual o la

contemplación estética del monumento hecho por el hombre, el plañidero goce de

estos gestos arquitectónicos; y por otra parte, la culpa —que, en fin, viene a

significar querer ser culpable— por

el siniestro, como una forma de la autodestrucción[1].

¿A qué

se quiere llegar con todo esto? Al eros

y al thánatos, eventualmente. Pero lo

que quería introducir aquí es un gesto más que una reflexión, que otro gran

escritor moderno presentó sin palabras en uno de sus libros más emblemáticos.

Enrique

Lihn en la primera edición de La

Musiquilla de las Pobres Esferas usó una fotografía de otra

"cúpula" incendiada. En la solapa frontal, al reverso, una pequeña

nota reza: Cúpula de la Escuela de Bellas

Artes, incendiada en 1969. ¿Cómo presentar la destrucción de forma

decorativa, y a la vez, ocultamente conspicua, digamos elegante? Nadie ve en

esos trazos en sepia, y como pintados encima, los restos de un museo en llamas.

Nadie, al menos, de los lectores salteados, o con poca paciencia. No sé,

tampoco, si esto es toparse con ese doble juego de la inteligencia de la

obscenidad, o de lo obsceno como forma pensante, y también como sentimiento.

La

atracción por los monumentos devastados, este deseo ambivalente, de horror y

éxtasis a un mismo tiempo: la contemplación estética, digo, y a la vez, como se

acusara Sebald, la culpa; pero que en Lihn no deja de ser preciosa, el bello

horror de la mendicidad, aquellas techumbres con las que se tapan del cielo estrellado

los vagabundos; nuestra casa rota, diría. Ese paraíso que disfrutamos a solas y

con nuestra vergüenza de testigo. Esa atracción morbosa del esteta por todo lo

pútrido y lo arruinado…

Un

sentimiento que la verdad no comparto, sino solo fuera por el afán adolescente

de ver arder lo sagrado.

[1]Pongamos el ejemplo de Sobre la Historia Natural de la Destrucción

—otro de los experimentos de Sebald.La Naturaleza allí no existe, no es ni

sustancia ni propiedad de nada; todo es destrucción provocada por el humano —¿o

será que todo aspecto cultural no deja de ser a la vez natural? (Véase nota

N°4)